Machen Sie mit bei der Fortsetzungsstory rund um das Areal «Im Giessen» und nehmen Sie an der Verlosung von Online-Einkaufsgutscheinen teil.

So beginnt die Geschichte, geschrieben vom Zufall mit vielen Unbekannten:

Am späten Abend des 18. Mai 1970 steht Lorenz Kleiber am Ufer der Glatt, die im Süden das Gewerbeareal der Firma Givaudan in Dübendorf abschliesst. Er wirft eine Flaschenpost in den Flusslauf. Die Bierbügelflasche hat er zusätzlich mit einem Eishockey-Isolierband verschlossen, damit kein Wasser eindringt. Er sieht ihr noch eine kurze Zeit nach, bis sie in der nächsten Biegung verschwindet.

1. Fortsetzung

Dann macht er sich auf den Heimweg. Gedankenverloren geht er am Ufer der Glatt entlang Richtung Stettbach, wo er in einer kleinen Erdgeschoss-Wohnung lebt. Er denkt an den Weg des Fläschchens - wann wird es durch Schwamendingen schaukeln? Wann lässt es Opfikon hinter sich? Oder hat es schon jemand aus dem Bach gefischt? Nein - wahrscheinlich kommt es unbeachtet als üblicher Müll am Flughafen vorbei, um mit eleganten Schwüngen Niederglatt zu passieren. Hinter Höri wir sich die Flaschenpost über Hoch- und Glattfelden dem ersten grossen Kapitel seiner Reise nähern: nach einer langen Tunneldurchquerung wird das Fläschchen in den riesigen Rhein gespült. Lorenz bleibt stehen und schaut ins Glitzern des Wassers, in dem sich die am Himmel ziehenden Wolken spiegeln. Der Rhein - früher träumte er mal Käpt’n auf einem grossen Frachter zu werden und in Rotterdam das Meer zu riechen. Genau dorthin sollte auch seine zusammengerollte Botschaft gelangen, um sein eigenwilliges Abenteuer fortzusetzen.

2. Fortsetzung

Für eine Flaschenpost gibt es keinen A- oder B-Tarif und man weiss nicht, wann und wo – wenn überhaupt – sie ankommt. Vielleicht überquert sie zur Zeit den Atlantik, ist im Rachen eines Blauwals gelandet, vielleicht ist sie aber auch zwischen Stettbach und Rotterdam irgendwo hängen geblieben oder rausgefischt und entsorgt worden.

«Letters are written, never meaning to send» ist eine Songzeile aus dem berühmten Hit «Nights in White Satin» von den Moody Blues. Aber wer kennt das heute noch? Umgekehrt ist es bei Lorenz. Er hofft, dass seine Message bei seinem Idol Mr. Armstrong ankommt und gelesen wird. Und tatsächlich, die Bügelflasche hat die weite Reise über den Teich geschafft , wurde vom Golfstrom erfasst und an die Ostküste von Kanada geschwemmt, wo sie im Herbst 2016, im Schleppnetz eines Berufsfischers landete. Als dieser das Netz leerte, störte ihn der viele Unrat, den er neben den Fischen im engmaschigen Netz fand.

«Wow – eine Flaschenpost», schrie Jordan der Schiffsjunge und schnappte sich die Flasche. «Das ist mein Boot und daher auch meine Flasche, gib sie mir sofort», schimpfte Billy der Boss. Doch Jordan dachte nicht daran. Das war seine Flasche und vielleicht ist ja darin eine Schatzkarte. Innert Kürze gab es auf dem engen Kutter ein Gerangel in dessen Verlauf das Fundstück mehrmals den Besitzer wechselte. Schlussendlich landete das Objekt der Begierde bei Joseph, als dieser über ein Schiffstau stolperte und die Flasche im hohen Bogen ...

3. Fortsetzung

... fliegt im hohen Bogen Richtung Steuerhäuschen, durchbricht die Scheibe und landet am Kopf des Steuermanns. Dieser bricht zusammen und bleibt für ca. 20 Sekunden benommen liegen. Als er wieder zu sich kommt, ballt er mit blutüberströmtem Gesicht die linke Faust Richtung Himmel und schreit: «Luken schliessen. Alle Mann an die Kanonen. Feuer frei. Wir entern die Fregatte!» Weit und breit ist jedoch kein anderes Boot, geschweige denn eine Fregatte, zu sehen.

Der Fischkutter kommt heute etwas später an Land zurück. An Bord ca. 700 Kilogramm Sardinen, fünf Flundern, eine geheimnisvolle Flasche mit einem Zettel drin und ein Steuermann mit einem behelfsmässigen, blutgetränkten Kopfverband und der Meinung, er sei zumindest Lord Nelson, der soeben eine äusserst gefährliche Seeschlacht gewonnen hat. Der Steuermann hat öfters so kleine Aussetzer. Das letzte Mal, vor ca. einem halben Jahr, als er mit der Harpune einen kleinen Schwertfisch traf, meinte er sei Kapitän *Ahab zu sein.

Die Ladung wird gelöscht, der Steuermann seinem Bruder, einem Hafenarbeiter übergeben, mit dem Ratschlag, ihn ärztlich untersuchen zu lassen und die Bügelflasche landet im Seesack des Kapitäns. Bill begibt sich in die Kneipe, um diese ungeheuerliche Geschichte mit viel Seemannsgarn den andern Fischern zu erzählen.

Die sechs Männer schauen gebannt auf die komische Flasche, die der Kapitän aus dem Seesack nimmt und mitten auf den Tisch stellt. «Hier ist das Corpus Delicti, das meinen Steuermann matt gesetzt hat.» «Lasst uns die Flasche öffnen, vielleicht birgt sie eine Schatzkarte oder ein Passagier hat sie kurz vor dem Untergang über die Reling der Titanic geworfen», ....

* Kapitän Ahab ist ein Walfänger, der sich mit Moby-Dick (einem grossen weissen Walfisch) einen Kampf um Leben und Tod liefert. Ein Stück Weltliteratur von Herman Melville 1851.

… Mit ihren klobigen, von den Fischernetzen strapazierten Fingern versuchten sie den Flaschenhals vom Isolierband zu befreien, was jedoch nicht gelingt. Da, auf einmal der Schatten der Kellnerin, die sich der Flasche behändigt und diese über die Tischkante schlägt. «So macht man das, meine Herren», und keiner wagt ihr zu widersprechen, denn schon oft hatte Lou, so der Name der Kellnerin, den Einen oder Anderen vor die Tür gestellt oder mit der Faust auf den Tisch geschlagen, so, dass das ganze Mobiliar in der Kneipe zitterte.

Da lag sie nun die Flasche, respektive was von ihr übrig war, in tausend Splittern auf dem Fussboden und mittendrin ein aufgerollter Zettel. Knut, ein dänischer Gastarbeiter, hebt den Zettel auf, legt ihn ganz sorgfältig auf den Tisch und entrollt ihn. So ruhig war es schon lange nicht mehr in diesem Lokal. Alle, nicht nur die sechs Seemänner, schauen gebannt auf den Papierbogen.

Bill, seiner Meinung nach immer noch der rechtmässige Besitzer der Flasche, nimmt den Zettel, setzt seine Brille auf und posiert sich am Tisch wie ein Pfarrer auf der Kanzel. Er hält inne, schaut in die Runde – alle Augen sind auf ihn gerichtet. Diese Situation liebt er.

«Verdammt, das ist auf französisch» widerfährt es ihm, «kann das jemand lesen?» Claude, ein Frankokanadier, der sonst eher gar nichts sagt, meldet sich. Bill gibt ihm den Zettel.

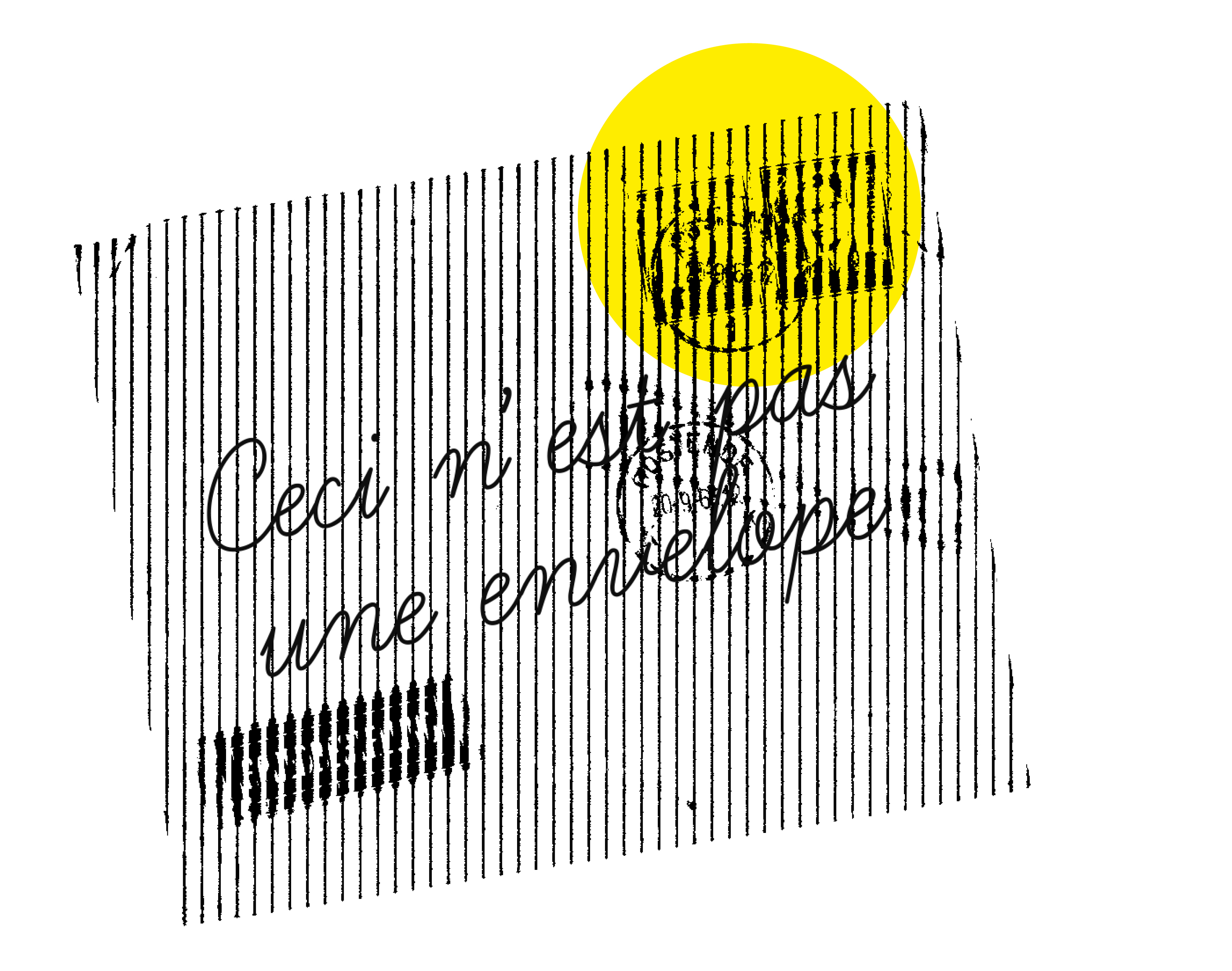

Cher M. Armstrong. Ceci n’est pas une bouteille à la mer. René Magritte, stand da in fast perfekter Schüler-Schnürlischrift. Unten rechts war noch ein verschmierter Stempel sichtbar, dem jedoch niemand Beachtung schenkte.

Grosses Staunen, keiner versteht den Text. Claude übersetzt: Dear Mr. Armstrong. This is not a message in a bottle, und für unsere Leser: Sehr geehrter Herr Armstrong. Das ist keine Flaschenpost.

«Was denn sonst», fragt Bill mit übertrieben lauter Stimme «und wer ist dieser verdammte Mr. Armstrong?»

Etwas verärgert spült sich Bill noch mit einem Single Malt Whiskey den Frust runter, packt den Zettel in seine Brusttasche und verlässt die Kneipe.

4. Fortsetzung

Billi kann mit dieser Post überhaupt nichts anfangen. Er ist enttäuscht, dass es nicht eine Schatzkarte ist (er hat früher viele Piratengeschichten gelesen!) oder ein Hilferuf eines, auf einer einsamen Insel gestrandeten Seebrüchigen, dem er jetzt hätte helfen können. Vielleicht wäre er dann noch berühmt oder zumindest belohnt worden. Er sieht sich schon als Held und liest in Gedanken die Schlagzeile der Tageszeitung: BILL RETTET ROBINSON!

War da wirklich nicht mehr drin als dieser Zettel mit dem französischen Text? Ist da nicht beim Aufwischen der Scherben etwas verloren gegangen? Die eher rabiate Lou, die Wirtin der Kneippe mit dem passenden Namen Orkanpinte, konnte man nicht fragen, ohne das Risiko einzugehen, rabiat aus dem Lokal geworfen zu werden. Die anderen Seemänner am Tisch wussten auch nicht mehr, ausser, dass sich einer noch am Flaschenboden geschnitten hat und beim Dorfarzt, der gleichzeitig auch Veterinär ist, den Steuermann mit einer ziemlich happigen Scharte am Kopf getroffen hat. Als beide notdürftig verarztet sind, müssen sie ihre Wunden noch mit viel Alkohol von innen her desinfizieren, was früher oder später zum Streit führt – es geht nimmer um die gleiche Geschichte von Marie, die weder vom Einten noch von Anderen etwas wissen wollte und inzwischen mit einem Lehrer verheiratet ist – und beide nochmals beim Arzt landen.

Fast wie früher in der Schweiz, treffen sich am Sonntag Morgen die Frauen in der Kirche und die Männer in der Kneipe. Warum heute Bill mit seiner Frau und seiner jüngsten Tochter die Messe besucht, ist nicht klar.

Der Pastor lässt es ich jedoch nicht nehmen, die Anwesenheit Bills in der Predigt zu erwähnen und er versucht einen Zusammenhang zwischen Bill als Fischer und Jesus als Menschenfischer zu konstruieren. Nun, dieser Versuch stinkt eher nach Fisch als nach Religion ...

Nach der Messe geht er auf Bill zu und erkundigt sich nach der ominösen Flasche. Obwohl die Geschichte für Bill schon lange erledigt ist, hängt der Zettel mit der Aufschrift «ceci n’est pas une bouteille à la mer» immer noch mit einem Reisnagel befestigt an seiner Kellertür und die Leute im Dorf reden davon.

Noch am selben Nachmittag klopft der Pastor an, um sich den Zettel genauer anzuschauen. «Das ist ein Magritte!» verkündet er stolz. Magritte sei ein bedeutender europäischer Maler des Surrealismus.

Weder Surrealismus noch Magritte sind jedoch für Bill ein Begriff. Er möchte viel eher wissen, wer der Adressat sein könnte. Jedoch in Kanada, in den Vereinigenten Staaten und in den englisch sprechenden Ländern des Commonwealth gibt es ca. 800'000 Armstrongs, wenn nicht mehr. Wie soll da Bill herausfinden, wer wirklich gemeint ist?

Der Pastor fragt, ob er sich den Zettel ausleihen dürfte – er kenne da jemand in Halifax, ein studierter Kunsthistoriker, der vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen könne. «¨

Und wenn er auch noch den richtigen Armstrong kennt, dann verstehe er wirklich etwas von der Kunst ..., meint Bill, als er dem Herr Pfarrer den Papierbogen aushändigt.

5. Fortsetzung

Der Herr Pastor hat jedoch nicht nur eine heilige sondern auch eine scheinheilige Seite und ist dem Alkohol nicht abgeneigt. Man sagt, dass keiner im Distrikt soviel Messwein segnet wie er, obwohl seine Kirchgemeinde eher zu den kleineren gehört.

So macht er auch heute noch die kleine Schlinge, das heisst, ergeht nicht direkt ins Pfarrhaus zurück sondern schaut noch kurz (oder etwas länger) bei Lou vorbei. Offiziell, um seine Schäfchen, die die Kirche nicht besuchten, nach alt christlicher Manier zu zählen. Nun, wie erwartet, waren es eher die Schafsböcke die den Stall von Lou an diesem Sonntag heimsuchten.

Der Pfarrer lässt es sich nicht nehmen, nach zwei/drei Portos seinen Fang – das ominöse Zettelchen – seinen Alkoholgenossen zu zeigen und damit zu prahlen, dass ein guter, sehr gute Freund, ein richtiger Kulturhistoriker, der Sache nun auf den Grund gehen würde und den kulturellen Wert des Dokuments zu bescheinigen.

Er fragt nochmals nach der Flasche, respektive nach möglichen Scherben. Die letzte echte Scherbe, nämlich der Flaschenboden, sei in der Hand von Louis stecken geblieben und sei dann vom Arzt mit viel Alkohol desinfiziert worden, scherzten die Seeleute.

Um 4 Uhr Nachmittags, wiederum 3 bis 4 Portos später, torkelte der Herr Pfarrer Richtung seines Pfarrhauses, in seiner Mappe gut verstaut, die Flaschenpost, die laut inhaltlichem Text eben keine war.

Nun, der Herr Pastor hat zwar einen Freund, oder sagen wir mal einen Bekannten, der sich tatsächlich in der Europäischen Kultur auskennt und als Kulturbeauftragter in Quebec einen Lehrstuhl belegt. Er hat aber auch noch einen anderen Freund, der ihm viel näher steht und der ist nicht kultur- sondern eher klatschbeflissen und arbeitet bei der CANADIEN SUN, einem Boulevard-Medien-Unternehmen mit Tageszeitungen und einem eigenen TV-Kanal.

Wen wundert’s, dass der Zettel – inzwischen fein säuberlich zwischen zwei Seidenpapieren in einer Kartonmappe aufbewahrt – nicht zuerst beim Kulturkenner sondern auf dem Schreibtisch des Journis landet. «Da haben wir aber einen dicken Fisch an Land gezogen», meint der für die Lokalnews zuständige Chefredaktor und schnell steht bereits die Headline für die morgige Ausgabe:

MILLIONENFUND VOR KANADISCHER KÜSTE.

Einsamer Kanadischer Fischer rettet Französisches Millionen-Kultur-Objekt vor dem sicheren Untergang.

Nun, an dieser Headline ist so ziemlich alles falsch: Bill ist kein «einsamer Fischer», das sogenannte Kulturgut stammt nicht aus Frankreich, sondern, wenn schon, denn aus Belgien (Magritte ist ein Belgischer Künstler) und so sicher untergegangen wäre die Flasche auch nicht, dafür hat sie schon eine zu weite Reise mehr oder weniger unbeschadet überstanden. Und das eigentliche Kulturgut, die Flasche, ist nicht gerettet worden sondern wurde rücksichtslos über einer Tischkante zerschmettert.

Es kommt wie es kommen muss: Tags darauf überfallen Medienleute das kleine Fischernest. Ein provisorischer Medienraum wird in der ORKANPINTE eingerichtet. Das passt jedoch der Lou und den Fischern gar nicht und innert Kürze standen die Reporter und Kameraleute wieder auf der Strasse. Bill, auf den sie gewartet haben, ist übrigens seit zwei Tagen nicht mehr aufgetaucht.

Bill muss noch kurz auftanken, bevor er die 10stündige Reise in seinem Land Rover startete. Er will seinen Sohn Luke, der in Québec Meeresbiologie studiert, besuchen. Die Geschichte mit dem Mr. Armstrong lässt ihm keine Ruhe. Wieso wurde die Flaschenpost für einen Mr. Armstrong ins Wasser geworfen und wer soll dieser Armstrong sein? Für ihn eine gute Gelegenheit, seinen Sohn wieder mal zu treffen. Ob dieser ihm helfen kann, weiss Bill jedoch nicht. Sicherheitshalber hat er sich eine Fotokopie des Zettels eingesteckt.

Heute hat es wenig Verkehr doch die Highway ist für diese Jahreszeit äussert staubig und Bill muss immer wieder die Fenster schliessen. Es sind immerhin fast 1000 km. Er zündet sich eine Zigarette an. Im Radio läuft ein Song von Janis Joplin , den er halblaut mitsummt. Dann stellt er das Radio auf Volldampf und singt, zwar falsch, aber lauthals «maybe – maybe –maybeeeeee, yeah».

Bums – ein lauter Knall, der Land Rover schert aus und bleibt im Strassengraben stehen. Bill ist zwischen Airbag und Rücksitz eingeklemmt. Die Windschutzscheibe ist mit Blut bespitzt. Auf der Strasse liegt ein Pferd und aus einer umgekippten Kutsche befreien sich zwei Männer mit schwarzen breitkrempigen Hüten und, weissen, jetzt sehr schmutzigen, teilweise blutverschmierten Hemden und Farmerhosen. Der Eine hält sich seinen linken Arm, der offenbar verletzt ist. Der Andere sucht am Boden nach seiner zerbrochenen Brille. «Scherben bringen Glück», denkt sich Bill etwas ironisch. Es sind Quäker – was haben denn die in dieser Gegend verloren und warum kreuzen sie die Strasse ohne zu schauen, ob ein Fahrzeug kommt?

Bill steigt aus und begibt sich zu den Männern. Das Pferd entpuppt sich als Muli und so wie es aussieht ist es schwer verletzt, wenn nicht gar tot.

«Wir rufen am besten die Polizei und vielleicht einen Krankenwagen», meint Bill. «Haben Sie die Notfallnummern dieser Gegend auf ihren Mobiles gespeichert?» Die Chance, dass ein Quäker ein Handy besitzt, ist ungefähr gleich gross, wie wenn sich einer der beiden als Mr Armstrong entpuppen und fragen würde: «Haben Sie eine Flaschenpost für mich?»

Die beiden Männer sind höflich und sprechen sehr leise. Bill erledigt das mit dem Handy und 12 Minuten später taucht bereits ein Polizeiwagen auf. Dem Muli ist offenbar nicht mehr zu helfen. Der ältere Polizist erlöst es mit einem gezielten Schuss aus seiner Pistole. Sehr zum Ärger der beiden Quäker, die dem Dasein aller Lebewesen eine ganz andere Bedeutung geben.

Der Land Rover ist dank dem Kuhgitter, anstelle einer normalen Stossstange, noch fahrtüchtig. Die beiden Farmer steigen in den Polizeiwagen und man fährt ins nächste Dorf, wo sich ein kleiner Wachtposten befindet. Nach langen drei Stunden ist der Papierkram erledigt und Bill darf seine Fahrt Richtung Québec fortsetzen.

6. Fortsetzung

Luke hat nicht nur Meeresbiologie, sondern auch einige Semester Kulturwissenschaft studiert. Er erklärt seinem Vater, dass Magritte ein sehr bekannter, belgischer, surrealistischer Maler gewesen sei oder ist, und dass in Belgien Radrennen als Sportart ebenso beliebt sei, wie hier in Kanada Eishockey oder Football (nicht zu verwechseln mit unserem europäischen Fussball). Jeder Belgier geht auf die Strasse, wenn die Radrennfahrer die Stadt durchqueren. So auch Magritte. Und diese Post sei darum eine Hommage an den amerikanischen Radrenn-Superstar Lance Armstrong, der das wichtigste Velorennen der Welt, die Tour de France, mindestens achtmal gewonnen hat. Das sei ein Star, wie seinerzeit Cassius Clay alias Muhammad Ali oder The Great One Wayne Gretzky, der viermal mit den Edmonton Oilers den Stanley Cup gewann.

«Und, wo wohnt dieser Lance Armstrong? Ich will ihm diese Post persönlich bringen», will Bill wissen, bevor er sich nach einem weiteren Bier in die Heia legt – es ist immerhin schon spät nach Mitternacht.

Am nächsten Morgen kommt der neue Freund von Luke unangemeldet und etwas überraschend für Bill, der noch in seinen Boxershorts und einem T-Shirt in der Küche steht. «Kennen sie Lance Armstrong», fragt Bill. «Klar doch, das ist der mehrfache Tour de France Sieger, dem aber später alle Siege wegen Dopingmissbrauch aberkannte wurde. Eine schillernde Figur, der wegen einem bösartigen Krebsleiden seinen Sport aufgeben musste, dann aber nochmals in die Pedalen trat und die Tour de France und einige andere bedeutende Rennen fuhr und gewann. Aber eben, offenbar mit unerlaubten Medikamenten. Was der heute macht, habe ich keine Ahnung.»

«Vielleicht kennen sie mich, ich bin der Vater von Luke ...», «wer kennt sie nicht? Die Zeitungen sind ja voll von dieser Geschichte und Luke hat mir schon einiges über sie erzählt», fällt ihm Knud, so der Name des Freundes, ins Wort.

«Aber das Ganze beruht auf einem grossen Irrtum. René Magritte ist in den 1970er Jahren gestorben, als Lance noch gar nicht auf der Welt war. Und Lance hat seine Raderfolge um die Jahrtausendwende gefeiert. Margritte konnte Lance gar nicht kennen, darum ist die Flaschenpost sicher nicht für ihn gedacht.» Bill staunte ob dem grossen Wissen von Knud, der kein Kanadier sondern ein Norweger war, und wie Luke als Meeresbiologe die Auswirkungen des Golfstroms auf die Pflanzenwelt unter Wasser erforschte. «Ich glaube», fuhr er fort «dass der Brief eher an Louis Armstrong adressiert war, der in den 1960er-Jahren in Paris und in ganz Europa mit seiner goldenen Trompete und seiner rauchigen Stimme, grandiose Erfolge feierte. Für die Europäer waren in diesen Nachkriegsjahren die Amerikaner immer noch die grossen Sieger des Zweiten Weltkrieges und Louis verkörperte den Freigeist und den Aufbruch in eine bessere Welt. Ich weiss das von meinen Eltern, die den Krieg hautnah miterlebt hatten.»

«Also gut, dann bringe ich den Brief an Louis Armstrong, der wird ja wohl zu finden sein», meint Bill.

Da lag er nun, der Zettel, fein säuberlich zwischen zwei Seidenpapieren in einer edlen Kartonmappe, nachdem er lange Zeit (wie lange?) eingerollt in einer Bügelflasche die Weltmeere überquerte, nachher zwei Tag in der feuchten Brusttasche einer Latzhose umhergetragen wurde und schliesslich mit einem Reisnagel befestigt an der Kellertür landete.

Prof. Dr. hist. Clemens Stainekker, Direktor der kunsthistorischen Sammlung der «Art Gallery of Ontario», gelangte über Umwege und mit Hilfe der Polizei an dieses ominöse Blatt Papier, welches in den Redaktionsräumen der »Canadian Sun» aufbewahrt wurde und für eine zwar kurzfristige aber immerhin prominente mediale Aufmerksamkeit in Presse und TV sorgte. Es ging sogar soweit, dass diese Geschichte auch in Belgien in den Medien erwähnt wurde.

Wurde da tatsächlich ein noch unbekanntes Werk des belgischen Surrealisten René Magritte aus dem Meer gefischt? Die ersten Recherchen ergaben auf jeden Fall, dass diese Notiz «ceci n’est pas une bouteille à la mer» bisher nirgends vermerkt ist. Die Handschrift von Magritte war unverkennbar mit gleicher Sorgfalt geschrieben wie die Bildlegende zur Tabakpfeife «ceci n’est pas une pipe». Dieses wohl berühmteste Bild des Belgiers befindet sich heute im Besitz des «Los Angeles County Museum of Art».

Prof. Dr. hist. Clemens Stainekker bedauert sehr, dass die Flasche von Kunstbanausen zerstört wurde und das Kunstwerk so nicht mehr vollständig vorhanden ist. Er überlegt sich sogar, gegen den Zerstörer – in Wirklichkeit war es ja Lou, die rabiate Wirtin der Orkanpinte – eine Anzeige zu erstatten. Das hat aber noch Zeit. Zuerst will er durch Spezialisten feststellen lassen, wann dieser Zettel geschrieben wurde, und ob er tatsächlich von René Magritte stammt

7. Fortsetzung

Für Bill war jetzt klar, dass Lance Armstrong nicht der Adressat sein konnte, also musste es Louis Armstrong, auch bekannt unter Satchmo, sein. Bill, Luke und dessen Freund hören sich andächtig die CD «Greatest Hits – Best Songs of Louis Armstrong» mit Stücken, «What A Wonderful World», «Hello Dolly», «When the Saints go Marching In» an und bei der Interpretation von «Silent Night» kann der Seebär Bill einige Tränen nicht mehr verdrücken.

Völlig klar, da haben sich zwei Seelenverwandte unbekannterweise einander angenähert. René Magritte mit seinem surrealistisch feinen Humor und Satchmo mit seiner goldenen Trompete und seiner rauchigen Stimme. Für kulturunkundige Leser mag dieser Zusammenhang etwas fragwürdig sein, für Bill, der soeben von der Muse der Kunst geküsst worden ist, gibt es keinen Zweifel mehr.

8. Fortsetzung

Es sieht nicht aus wie in einem Kunstmuseum, eher schon wie in einem zu hell beleuchteten Kriminallabor. Ich erlaube mir deshalb, die hier tätigen Mitarbeitenden Kunstforensiker zu nennen, obwohl es diesen Begriff gar nicht gibt.

Mit Lupen, hochauflösenden Scannern und mit Röntgenapparaten werden hier Kunstwerke auf ihre Echtheit geprüft. Kleinste Farbpartikel werden mit medizinischen Skalpellen von den Bildern gelöst und in chemischen Prozessen analysiert. Hier entscheidet sich, ob ein Bild 200'000 Dollar oder mehr Wert ist, oder ob es sich um eine Fälschung oder eine Kopie handelt. Gerade bei antiken Bildern, zum Beispiel aus der Zeit der Renaissance, weiss man oft nicht, ob das Werk wirklich vom Künstler stammt oder von einem seiner Schüler. Und wenn man dann meint es zu wissen, ist das Bild oft das Hundertfache Wert, bis später ein anderes Museum das Gegenteil beweist. So geht das mit vielen Kunstwerken hin und her, je nach Wirtschaftslage oder nach den Begehrlichkeiten der Kunstsammler.

Kurzum, auch der Zettel hat seinen Weg hierher gefunden. Den ersten Test hat er grandios bestanden, nämlich das Format. Der Text ist auf einem DIN A4 geschrieben, das heisst, er muss aus Europa stammen, da auf die Amerikaner ein anderes, etwas kleineres Format für Schreibpapiere benutzen.

Bei weiteren Untersuchungen tritt jedoch eine böse Ernüchterung ein. Der Text ist mit einem Filzschreiber geschrieben. Magritte hat immer Ölfarbe verwendet. Zudem hat er nie ein Bild personalisiert – also das „Dear Mr Armstrong» kann kaum von ihm stammen. Auch fehlt seine Signatur. Das wäre eigentlich das Erste, worauf man schaut.

Dafür finden die Forensiker unten rechts einen blauen, verwaschenen Fleck, der sich bei genauerer Betrachtung als ein Stempel erweist. Bei der Durchleuchtung dieses Stempels, der von blossem Auge nicht mehr lesbar ist, entdecken die Fachleute ihnen fremde Worte und Zahlen, mit denen sie nichts anfangen können.

Dabei handelt es sich um einen simplen Adressstempel mit der Anschrift: Lorenz Klaiber, Höglerstrasse 21, 8600 Dübendorf.

9. Fortsetzung

Inzwischen ist Bill wieder in seinem Wohnort eingetroffen. Er ist stolz, endlich zu wissen, wer der Adressat der Flaschenpost ist, nämlich der Jazztrompeter Louis Armstrong. Dies erzählt er zuerst seiner Frau, dann den Kumpels in der Orkanpinte und mit jedem Glas Porto, ist er noch mehr überzeugt davon, dass dies ein historisches Treffen wird.

Er erzählt auch die Geschichte von seinem Unfall mit den Quäkern, und dass er über vier Stunden auf dem Polizeiposten verhört wurde. Wie einen Schwerverbrecher hätten sie ihn behandelt, obwohl er völlig unschuldig gewesen sei.

Er versuche nun, diesen Louis Armstrong ausfindig zu machen, um ihm dann den Brief persönlich zu übergeben.

10. Fortsetzung

«Ceci n’est pas un Magritte», schreibt der Kunstforensiker auf das Mäppchen, welches nun schon seit über zwei Wochen im Sekretariat von Professor C. Stainekker liegt. Es handle sich um eine sehr plumpe Fälschung, steht im Bericht, und er rate, diese Geschichte nicht als Dossier aufzubewahren. Das könnte ein schlechtes Licht auf die Art Gallery of Ontario werfen. Am besten soll man den Zettel, auf dem jetzt noch ein zweiter Stempel, nämlich das Wort FAKE, aufgedruckt ist, kommentarlos an den Absender zurückschicken.

Gute vier Wochen sind vergangen, als beim Medienhaus «Canadian Sun» ein eingeschriebener Brief eintrifft.

Sehr geehrte Herren

Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass es sich bei dem uns freundlicherweise überlassenen Zettel, der laut Ihren Recherchen vom berühmten belgischen Maler René Magritte stammt, um eine dilettantische Fälschung handelt. Zudem fehlt auch der Beweis, dass dieses Papier wirklich als Flaschenpost aus dem Meer gefischt worden ist. Es gibt weder ein Foto noch einen Rapport, die dies belegen könnten.

Der hellblaue Fleck am unteren Rand konnten wir zudem als Stempel erkennen, der wahrscheinlich vom Fälscher stammt. Es handelt sich dabei um einen Mann aus der Schweiz. Sein Name ist Lorenz Klaiber, wohnhaft in 8600 Dübendorf, einer kleinen Stadt in der Nähe von Zürich.

Es ist unsere Pflicht, dieses Dokument mit dem FAKE-Stempel zu markieren, damit kein weiterer Unfug damit getrieben wird. Wir erlauben uns, Kopien dieses Schreibens an das Zürcher Kunsthaus (Schweiz) und an das Magritte Museum in Brüssel (Belgien) zu senden.

Wir schicken Ihnen das erwähnte Dokument zurück, raten Ihnen jedoch, dieses zu vernichten.

Mit besten Grüssen

Prof. Dr. hist. Clemens Stainekker

Direktor der ART GALLERY OF ONTARIO

11. Fortsetzung

Eine junge Musikerin hörte die Gespräche von Bill und erklärt ihm, dass Louis Armstrong 1971 in New York gestorben ist. Das mit der Flaschenpost von René Magritte könne aber durchaus möglich sein, weil Satchmo in den 1960er Jahren mehrmals in Europa spielte, Magritte ihn gehört haben könnte und sich dann entschlossen habe, ihm dieses Kunstwerk zu widmen. Magritte starb 1967.

Bill sah sich in seiner Geschichte bestätigt und bedauerte jedoch sehr, Louis den Brief nicht mehr zustellen zu können. Aber vielleicht gibt es ein Louis Armstrong Museum oder Sammler, die dieses eine Stück Papier – einen Brief vom berühmten René Magritte an den noch berühmteren Jazzer Louis Armstrong – unbedingt in ihrer Kollektion haben möchten.

Der Brief vom Museum wird in der Redaktion von «Canadian Sun» gar nicht gut aufgenommen. Man diskutiert, ob man die Geschichte fallen lassen soll oder mit den neuen Fakten die Story aufwärmen, ja sogar toppen soll. Und so kommt es, dass am nächsten Tag die Zeitung mit folgender Headline erscheint: Raffinierter Fischer narrt die Kunstwelt.

Die nachfolgende Berichterstattung hat mit der eigentlich passierten Geschichte nicht viel gemeinsam. Vielmehr wird Bill beschuldigt, sich eine gute Story zusammengebastelt zu haben, um in die Zeitung zu kommen. Es wird sogar die Vermutung geäussert, dass diese Flasche gar nie existiert habe und Bill die Fälschung selbst gemacht habe. Dabei wird noch eine uralte Geschichte aufgewärmt, in der Bill in seinen Jugendjahren mit Freunden einen kleinen Kutter geklaut haben soll, und dann auf hoher See der Most ausgegangen sei. Darauf wurde die Jugendbande von der Küstenwache gerettet und verhaftet. Tatsache war jedoch, dass das Boot einem Vater eines der Jugendlichen gehörte und dieser die Küstenwache alarmierte, weil er wusste, dass der Tank praktisch leer war.

12. Fortsetzung

Am 14. Mai vor 35 Jahren haben Bill und seine Frau Ruth sich in Halifax das Ja-Wort gegeben. Ein Drittels seines Ehelebens hat Bill mit seiner Frau verbracht, ein Drittel auf See und ein Drittel in verschiedenen Kneippen, hauptsächlich in der Orkanpinte, in der er schon viele Wirte und Wirtinnen kommen und gehen sah. Lou ist jedoch die rigoroste und sie hat es immerhin schon seit über elf Jahren ausgehalten.

Seit ihrem 20sten Hochzeitstag reist das Ehepaar regelmässig nach Halifax, immer ins gleiche Restaurant, immer Hummer essend und immer in der gleichen Bar bis spät in die Nach. Auch dieses Jahr. Das ist so ein Ritual, dass sich die Beiden nicht nehmen lassen. In mehr oder weniger leicht alkoholisiertem Zustand finden sie oft gleichgesinnte Gesprächspartner, deren Namen sie aber bereits am nächsen Morgen wieder vergessen. Nicht so diesmal. Ruth und Bill lernen einen Schweizer namens Ruedi Freuler kennen. Er ist seinerzeit, als die Swissairmaschine auf ihrem Flug 111, am 2. September 1998 nähe Halifax nach einem Kabelbrand in der Bordelektronik ins Meer stürzte, als einer von der Schweizer Regierung Beauftragen nach Kanada geflogen, um mitzuhelfen die Absturzursachen abzuklären.

Rudi arbeitete damals bei der EMPA in Dübendorf und war Militärpilot auf einer Mirage. Inzwischen hat er eine Frau aus Alaska geheiratet und ist in Halifax hängen geblieben. Ein- oder zweimal pro Jahr fliegt er jedoch in die Schweiz zu seiner Familie. Bill kennt die Schweiz nur vom Hörensagen und natürlich seit circa einem halben Jahr auch von seiner Flaschepost, auf deren Zettel man ja eine Absender aus Dübendorf gefunden hat.

Das kann ja wohl kein Zufall sein: Flaschenpost von Dübendorf und jetzt noch ein Schweizer aus Dübendorf.

Sofort beginnt Bill von seiner Flaschenpostgeschichte zu erzählen, die jedoch dank dem Alkoholpegel um einige kleine Anekdoten bereichert wurde. Er bereut es sehr, den Zettel nicht bei sich zu haben, den er trotz Ermahnung des Pastors nicht vernichtet hat.

Mit dem Pfarrer spricht er übrigens kein Wort mehr und er hat auch seiner Frau Ruth verboten, am Sonntag die Messe zu besuchen, was diese jedoch nicht einhielt, weil ihr Bill zu dieser Zeit ja sowieso immer in der Orkanpinte sitzt.

Bill erzählt Rudi (Ruedi kann er nicht aussprechen), dass ursprünglich der berühmte Künstler Magritte dem Jazztrompeter Louis Armstrong einen Brief per Flaschenpost geschrieben hat, sich später jedoch herausstellte, dass es nicht Magritte war, sondern irgendeiner aus Dübendorf. Aber immerhin sei der Adressat bekannt, der damals weltberühmte Satchmo, alias Louis Armstrong, und dass er Bill gedenke, dieses Schriftstück zu vermarkten. Rudi anwortete ihm, dass sein Vater seinerzeit in den 60er Jahren das Konzert im Zürcher Hallenstadion besucht habe und dass der Louis damals ein kleines Ständchen mit seiner Trompete gab, als er aus dem Flugzeug stieg. Das sei legendär und davon gebe es sogar Bilder. Bill und Rudi kamen sich mit ihren Erzählungen immer näher, währendem Ruth auf dem roten Polstersessel in der bar langsam einschlief.

13. Fortsetzung

Am 14. Mai vor 35 Jahren haben sich Bill und seine Frau Ruth in Halifax das Jawort gegeben. Ein Drittel seines Ehelebens hat Bill mit seiner Frau verbracht, ein Drittel auf See und ein Drittel in verschiedenen Kneippen, hauptsächlich in der Orkanpinte, in der er schon viele Wirte und Wirtinnen kommen und gehen sah. Lou ist jedoch die rigoroseste und sie hat es immerhin schon seit über elf Jahren ausgehalten.

Seit ihrem 20. Hochzeitstag reist das Ehepaar regelmässig nach Halifax. Immer im gleichen Restaurant, immer zu einem Hummerschmaus und immer in der gleichen Bar bis spät in die Nacht. Auch dieses Jahr. Das ist so ein Ritual, das sich die beiden nicht nehmen lassen. In mehr oder weniger leicht alkoholisiertem Zustand finden sie oft Gleichgesinnte, deren Namen sie aber bereits am nächsten Morgen wieder vergessen haben. Nicht so diesmal. Ruth und Bill lernen einen Schweizer namens Ruedi Freuler kennen. Er wurde seinerzeit, als die Swissair-Maschine auf ihrem Flug 111, am 2. September 1998, in der Nähe von Halifax ins Meer stürzte, von der Schweizer Regierung nach Kanada beordert, um bei der Abklärung der Absturzursache mitzuhelfen.

Ruedi arbeitete damals bei der EMPA in Dübendorf und war Militärpilot auf einer Mirage. Inzwischen hat er eine Frau aus Alaska geheiratet und ist in Halifax hängen geblieben. Ein- oder zweimal pro Jahr fliegt er jedoch in die Schweiz zu seinen alten Freunden und der Familie. Bill kennt die Schweiz nur vom Hörensagen und natürlich seit circa einem halben Jahr auch von seiner Flaschenpost, auf deren Zettel man ja einen Absender aus Dübendorf gefunden hat.Das kann ja wohl kein Zufall sein: Flaschenpost von Dübendorf und jetzt noch ein Schweizer aus Dübendorf.

Bill erzählt seine Flaschenpostgeschichte, jedoch dank seines Alkoholpegels, um einige Anekdoten bereichert. Er bereut es sehr, den Zettel nicht bei sich zu haben, den er trotz Ermahnung des Pastors nicht vernichtet hat.

Mit dem Pfarrer spricht er übrigens kein Wort mehr. Er hat auch seiner Frau Ruth verboten, am Sonntag die Messe zu besuchen, was diese jedoch trotzdem tut, weil ihr Bill zu dieser Zeit sowieso immer in der Orkanpinte sitzt.

Bill erzählt Rudi – Ruedi kann er nicht aussprechen –, dass ursprünglich der berühmte Künstler Magritte dem Jazztrompeter Louis Armstrong einen Brief per Flaschenpost geschrieben habe. Es sich später jedoch herausstellte, dass es nicht Magritte gewesen sei, sondern irgendeiner aus Dübendorf. Aber immerhin sei der Adressat bekannt, nämlich der damals weltberühmte Satchmo, alias Louis Armstrong, und dass er, Bill, gedenke, dieses Schriftstück zu vermarkten. Rudi antwortet ihm, sein Vater habe seinerzeit in den 60er Jahren das Konzert im Zürcher Hallenstadion besucht, und dass Louis damals ein Ständchen mit seiner Trompete gegeben habe, als er aus dem Flugzeug stieg. Das sei legendär und davon gebe es sogar Bilder. Bill und Rudi kamen sich mit ihren Erzählungen immer näher, während Ruth auf dem roten, etwas sehr abgenutzten Samtsofa langsam einschlief und im Rhythmus der älteren Klimaanlage genussvolle Schnarchseufzer von sich gab.

14. Fortsetzung

Eingeklemmt, trotz Business Class, zwischen seiner Frau Mayumi und einer Ex-Miss Deutschland, deren Falten auch schon flachere Zeiten erlebt haben, machte es sich Ruedi Freuler im Flug von Toronto nach Zürich-Kloten bequem. Seine Beinfreiheit beschränkte sich auf das Ausstrecken seiner Zehen und die Seitenlehnen waren ab dem Start von den beiden Frauen, links und rechts von ihm, besetzt. «Ein guter Flug ist das Mass aller schöner Reisen» las er auf dem Titelblatt der Broschüre, die ihm vor die Füsse fiel, als er die Klappe vom Vordersitz öffnete, der bereits auf Liegemodus eingestellt war.

In der Tasche seines Jacketts war der Zettel mit der «geheimen Botschaft» an einen Mr Armstrong – laut Bill, den er nach seinem Treffen in Halifax noch zweimal in der Orkanpinte getroffen hatte – an Louis Armstrong, den begnadeten Trompeter und Entertainer der 60er Jahre. Bill konnte auch in der Zwischenzeit keine Anschrift finden, die das musikalische Erbe von Satchmo vertrat. Vom Label, auf dem die letzten Schallplatten von Armstrong veröffentlich wurden – offensichtlich unkonzessionierte Raubkopien – bekam er schon gar keine Antwort.

Den Jet schüttelt es ziemlich heftig, als er auf ca. 1800 Höhenmetern eine Wolkendecke durchbricht. Ruedi ist sich als Pilot solch kleine Rumpler gewohnt, nicht aber seine beiden Sitznachbarinnen, die ziemlich synchron seine beiden Arme mit den Zwischenlehnen verwechselten. Das letzte Mal als sich zwei Frauen bei ihm einhängten war auf einer verregneten Beerdigung, bei der seine Cousine und ihre Lebenspartnerin unter seinem zu kleinen, durch das Design von gelben Simpson-Figuren auf blauem Grund dem Anlass unpassenden Regenschirm Schutz suchten.

Seine Frau hat es sich inzwischen an seiner Schulter bequem gemacht und schnarcht, diesmal im Takt des Turbinenlärms. Soviel Körperkontakt hatte er schon lange nicht mehr genossen, aber vielleicht hat sie sich im Unterbewussten die Worte der Paartherapeutin verinnerlicht und sucht die Nähe zu ihrem Mann. Die Ex-Miss-Germany schaut sich im Vordersitz das Remake des Films Mary Poppins an und staunt, dass man auch mit einem Regenschirm fliegen kann.

Am Zoll geht alles ziemlich rasant. Nur seine Sitznachbarin muss durch die rote Schleuse. Ruedi wusste gar nicht, dass zu Schlauchbooten aufgespritzte Lippen zollpflichtig sind. Über diesen eigenen Witz kann er innerlich schadenfreudig lachen.

Ivo, Ruedis Sohn aus erster Ehe, wartete hinter der Glasscheibe und freute sich, seinen Vater nach über fünf Monaten wieder zu sehen.

Mit Google versuchte Ruedi den gesuchten Absender der Flaschenpost, einen Lorenz Klaiber, zu finden. Es gab einige, welcher war der Richtige? Am dritten Tag seines Schweizer Aufenthalts traf er sich mit seinen alten Kegelfreunden in der Sonne, dort wo sie früher jeden Mittwoch gekegelt hatten.

Kegeln ist ähnlich wie Bowling. Die Bahn ist kürzer und befindet sich meistens im Keller einer Dorfbeiz statt in einer ehrwürdigen Halle. Zu treffen gibt es neun Kegel, beim Bowling sind es zehn. Gespielt wird in der normalen Alltagkleidung, im Gegensatz zum Bowling, wo Mannschaftstenues und spezielle Schuhe angesagt sind. Jeder bringt seine eigene, oft sehr teure und mit Namen versehene, normierte Bowlingkugel mit. Beim Kegeln gibt es einfache verschieden grosse Holzkugeln. Sie haben ein Loch für den Daumen und einen Schlitz für den Rest der Hand. Trifft man alle Neune, so nennt man das ein Babeli oder ein Säuli. Hüpft die Kugel auf der Bahn, nennt man das einen Sandhasen und muss ein Bier bezahlen – beim Bowling wird man von der gespielten Partie ausgeschlossen. Kurzum, Kegeln ist Bauernbowling.

Ruedi Freuler erzählt seinen Kameraden die Geschichte, wie er am 14. Mai einen Fischer in Halifax getroffen habe, der dank einer Flaschenpost, die er ein halbes Jahr zuvor aus dem Meer fischte, lokale Berühmtheit erlangte. Dies habe in Kanada für einen ziemlichen Wirbel gesorgt, weil man meinte, die gefundene Flasche stamme von René Magritte, dem surrealen Maler aus Belgien. Das habe sich jedoch mit der Zeit als einen Fake erwiesen, spätestens dann, als man einen verwaschenen Absenderstempel mit dem Namen Lorenz Klaiber aus Dübendorf entdeckte. Während er erzählte, zog er diesen Zettel aus dem Jackett und zeigte ihn seinen Freunden.

Einen Lorenz Klaiber aus Dübendorf sei auf Google nicht auffindbar. Otto Ramberger mag sich jedoch an einen Franz Klaiber erinnern, der einen Sohn Namens Lorenz hatte. Ob der aber noch lebt und in Dübendorf wohnt, weiss niemand.

Ruedi hat Bill versprochen, den Absender zu finden.

15. Fortsetzung

Obwohl bei uns alles seine Ordnung hat, ist es nicht immer einfach eine bestimmte Person zu finden. Dank der Hilfe einer beflissenen Mitarbeiterin aus dem Dübendorfer Einwohneramt, fand man heraus, dass dieser Franz Klaiber seinerzeit an der Högglerstrasse wohnte und im Jahre 2003 gestorben ist. Seine Witwe lebt seit 2005 in einer Altersresidenz in Zürich Witikon. Ruedi Freuler beschliesst, sie aufzusuchen.

Er trifft eine sehr gepflegte alte Dame im Rollstuhl und erzählt ihr sein Anliegen. An der Wand ihres Zimmers hängt eine Kopie eines Segantini. Auf dem Buffet sind Fotos aufgestellt. Zwei von ihrem Mann, eine davon mit einem grossen Fisch. Eine dritte Aufnahme zeigt ihren Sohn, stolz vor einem Opel Manta.

Ihr Mann Franz sei im Jahre 2003 auf eine etwas seltsame Art ums Leben gekommen. Er sei mit 84 noch sehr fit gewesen und habe zwei- bis dreimal pro Woche den Greifensee mit dem Fahrrad umkreist. Eines Abends, nach so einer Velotour mit Freunden, habe er geduscht und anschliessend nackt die Badewanne geschrubbt. Ihr Hund, ein mittelgrosser Strassenköter, habe da etwas Wackeliges zwischen seinen Beinen entdeckt und ohne böse Absicht zugeschnappt. Obwohl dieses Ding seit einigen Jahren nicht mehr wirklich in Gebrauch gewesen sei, habe es sehr stark geblutet. Sie habe die Ambulanz gerufen, die dann auch innert 12 Minuten vor Ort war. Sie schnallten Franz auf eine Bahre und mussten ihn von dritten Stock in den Krankenwagen auf der Strasse tragen. Einer der Träger fragte, wie dann das passiert sei? Als Franz ihm erklärte sein Hund habe ihn bei der Reinigung der Badewanne in seinen Pimmel gebissen, musste der Sanitäter so lachen, dass ihm die Bahre aus den Händen geglitten sei. Dadurch brach sich Franz auch noch seine Wirbelsäule. Nach 8 Wochen Spitalaufenthalt sei er leider an einer Infektion gestorben.

Ihr gemeinsamer Sohn Lorenz sei 1994 als IKRK-Delegierter nach Bangladesch abberufen worden und seither ständig in Krisengebieten unterwegs. Zurzeit sei er aber in dieser neuen grossen Siedlung «im Giessen» in Dübendorf auf Urlaub. Dort, wo früher ihr Franz bei der Givaudan gearbeitet hätte, entstehe zu Zeit eine grosse Überbauung mit Hotel und Hochhaus. Lorenz besuche sie regelmässig. Sie gibt Ruedi Freuler seine Handynummer.

16. Fortsetzung

Zwei Tag später treffen sich Lorenz Klaiber und Ruedi Freuler in einer grosszügigen Neubauwohnung im Giessenhof. Die Wohnung gehöre einem befreundeten Ehepaar und er, Lorenz, dürfe jeweils während seiner Urlaubszeiten hier wohnen. Momentan sei hier noch eine grosse Baustelle aber in wenigen Jahren, werde es hier wunderschön und er überlege sich, nach seiner Pensionierung, in seiner alten Heimat eine kleine Wohnung im Giessenturm zu mieten. Vielleicht sei es auch eine Option, seine Mutter hierher zu holen, da ja auch eine Altersresidenz mit Pflege geplant sei.

Ruedi zeigt ihm den Zettel, den er aus Kanada mitgebracht hatte. Lorenz kratzt sich am Nacken: «Was, dieser Zettel hat diese lange Zeit überlebt – ich habe ihn längst vergessen.» Wie es denn dazu gekommen sei, wollte Ruedi wissen.

«Nun, in den späten 60er Jahren, ich bin damals 12 Jahre alt gewesen», begann Lorenz zu erzählen, «war ich völlig fasziniert von der Eroberung des Weltraums. Kurz zuvor haben die Amerikaner den ersten bemannten Raumflug auf den Mond gestartet. Mein Vater hat für dieses Ereignis extra einen Fernsehapparat gemietet. Wir hingen stundenlang vor der Glotze, wo ein gewisser Bruno Stanek die ganze Mission für uns Schweizer begleitete – er war für mich ein Held. Es war ein eindrückliches Erlebnis, als Neil Armstrong seinen Fuss auf die Mondoberfläche setzte und den ersten Schritt mit den Worten «That’s one small step for a man, one giant leap for mankind» (dt. «Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit») unterstrich. Diesen Satz habe ich heute noch intus.» Lorenz bietet Ruedi ein Ginger Ale an. Früher habe er 7up getrunken, aber seit 1986, nach dem tragischen Start der Challenger, bei dem sieben Astronauten ums Leben kamen, hätte er auf Ginger Ale gewechselt. Ruedi staunt wie dieser inzwischen auch ältere Mann das alles noch genau weiss.

«Ich war zu jener Zeit in Zürich in einer Alternativschule in Zürich Selnau. Warum ich dort hin musste, weiss ich bis heute nicht. Wir hatten einen sehr beflissenen Kulturlehrer, dem die zeitgenössische Kunst sehr wichtig war. Am wichtigsten erachtete er neben den Dadaisten die surrealen Maler wie Dali, Magritte, Miro, Hans Arp und Max Ernst. Wir Schüler konnten damit nicht viel anfangen. Am meisten hat mich damals noch die schmelzende Uhr von Salvador Dali überrascht.

Mein Interesse an der Wissenschaft (Raumfahrt) stand im puren Kontrast zu den surrealen Malern. Als unser Lehrer uns beauftragte, selber ein surreales Kunstwerk zu schaffen, war ich total überfordert. Die Zeichnung von René Magritte’s Pfeife, deren Text ich mir meine Mutter übersetzte, brachte mich auf die Idee, meinem Idol Neil Armstrong eine Flaschenpost zu senden und zu behaupten, dass das gar keine Flaschenpost sei.

Eines Abends, als ich meinen Vater von seiner Arbeit bei der Firma Givaudan abholte wasserte ich die Flasche mit einem Zettel, dass das eben keine Flaschenpost sei, in der Glatt. Insgeheim hoffte ich, dass sie einmal bei Neil Armstrong landen würde. Viel später, beim Besuch einer Magritte-Ausstellung in Bern, begriff ich jedoch seinen Surrealismus. Mit meiner damaligen Interpretation lag ich völlig daneben. Mein Lehrer machte mich jedoch nicht darauf aufmerksam – vielleicht wusste er es auch nicht besser – und lobte meine Aktion. Magritte meinte, dass sein Bild einer Pfeife eben keine Pfeife sei, sondern nur ein Abbild einer solchen. Eine richtige Pfeife hätte man rauchen können, ein Bild davon nicht. Eigentlich hätte ich also ein Bild einer Flaschenpost malen müssen, um folgenden Text darunter zu schreiben: Ceci n’est pas une bouteille à la mer. Der Satz hat mir übrigens auch meine Mutter auf Französisch diktiert. Die typische Schriftart habe ich von einem Druck durchgepaust und stundenlang perfektioniert.»

«Hätte ich das damals richtig gemacht, so hätten wir uns heute nie getroffen, denn das Bild wäre irgendwo in einem Papierkorb verschwunden.» «Und,» so bemerkte Reudi Freuler, «Kanada wäre um eine surreale Geschichte ärmer.»